重大事故時における重要物理化学現象の不確実さ低減に係る実験(令和2年度~令和7年度)

研究概要

研究課題

重大事故時に格納容器内で発生する物理化学現象には、解析上の不確実さ(注1)が大きな現象が存在します。解析の不確実さは、現実に起こる物理化学現象のメカニズムを十分に把握できていない等の理由でもたらされるものです。このため、重大事故の発生を防止し、進展を食い止めるための対策の有効性を適切に評価するためにも、これらの物理化学現象のメカニズムを解明し不確実さを小さくして解析の信頼性を高めることが重要です。

研究項目

本プロジェクトでは、重大事故時の物理化学現象のうち、解析上の不確実さが大きな現象である(1)プールスクラビング(注2)、(2)ソースターム(注3)、(3)重大事故時格納容器熱流動(注4)、(4)燃料デブリ冷却性(注5)についての実験を行って、解析モデル高度化のための詳細データを拡充します。

- 注1(解析上の不確実さ):原子炉施設の確率論的リスク評価(PRA)で使用されるパラメータ、データ及びモデルは本質的に不確かさを持っている。PRAにおいて、これらを積み重ねた定量評価の結果である炉心損傷頻度や格納容器機能喪失頻度の値は、確率分布の平均値とばらつきの大きさとして表現される。このばらつきを不確実さと呼ぶ。

- 注2(プールスクラビング):放射性物質などの汚染物質を含有する気体が、プール水中を通過する際に、放射性物質がプール水中に捕獲され除染される現象。

- 注3(ソースターム):環境へ放出される放射性物質の核種や量、それらの放出タイミング等のこと。

- 注4(重大事故時格納容器熱流動):重大事故時の格納容器内では、高温の水蒸気や放射性物質さらには水素や可燃性ガスが発生し流動する。発生する熱と流体の流れにより、格納容内の雰囲気圧力や温度や気体成分の分布などが様々に変化すること。

- 注5(燃料デブリ冷却性):炉心燃料が損傷し溶融物となったものを燃料デブリと言う。崩壊熱により発熱しているため、温度上昇を防ぐために冷却する必要がある。

研究内容

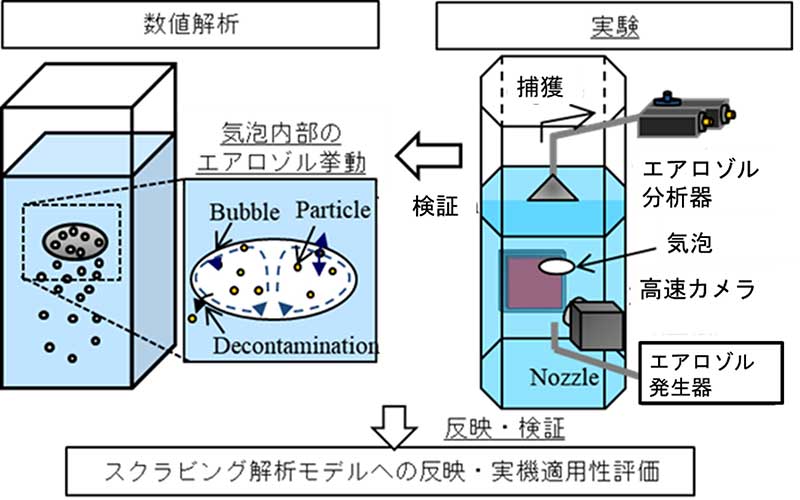

(1)では、プールスクラビング実験によりエアロゾル濃度を計測するとともに数値流体力学解析(注6)を行って、気泡内エアロゾル挙動を明らかにします(図1)。

注6(数値流体力学(CFD)):流体の流れを、物理的な法則に基づいて、計算機を用いた計算によって模擬的に再現する方法。

図1 プールスクラビング実験と解析モデル

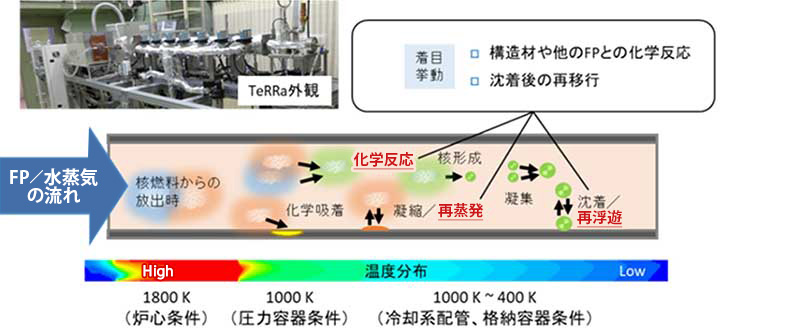

(2)では、ソースタームに対する化学反応実験を行って、ホウ素の影響に加え構造材成分(モリブデン等)がヨウ素及びセシウムの化学形態に及ぼす影響を調べます。また、最も不確実さの大きいと考えられる再蒸発特性に着目し、化学形態を変えた実験を実施します(図2)。

図2 化学反応実験/再移行実験

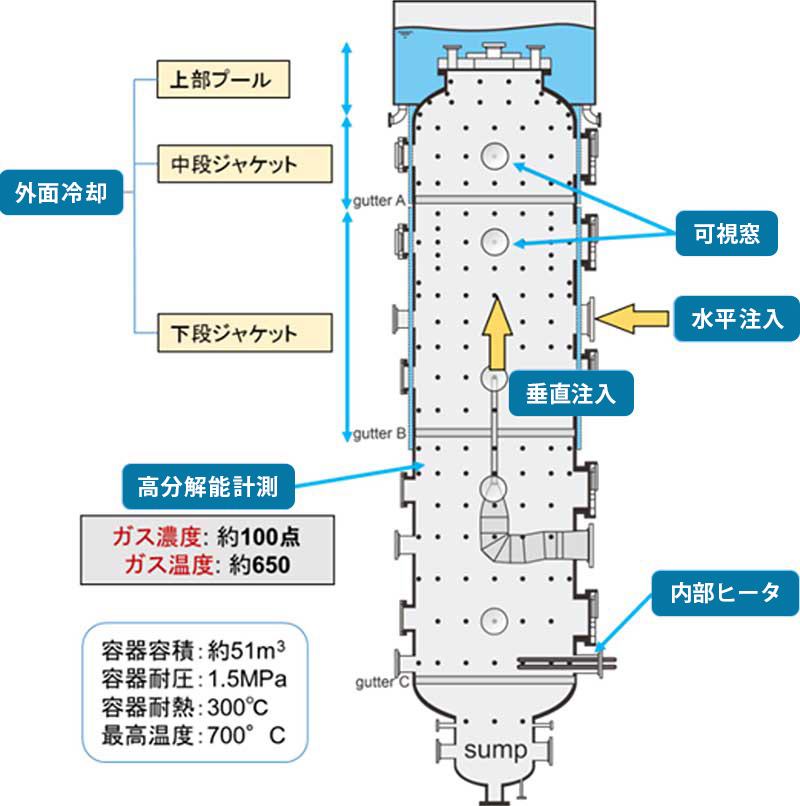

(3)では、大型格納容器模擬装置を用い、既往実験データが少ない300℃を超える雰囲気条件での格納容器除熱に伴う熱流動に関する実験を行い、重大事故進展時の格納容器熱流動と格納容器構造への伝熱特性に関する知見を拡充します(図3)。

図3 大型格納容器模擬装置による実験

(4)では、燃料デブリ冷却性を調べるために、粒子の壁面への接触状態等を変化させる実験を行って、粒子状デブリと構造材との相互作用に関する特性を把握します。

成果の活用先

本プロジェクトで得られた成果は、原子炉施設の格納容器破損防止対策の有効性評価に関する審査の中で適宜活用されます。

上記のより詳しい内容については、研究計画をご覧ください。

評価

- 安全研究に係る事前評価結果【PDF:320KB】

(1、7~8ページ) - 安全研究に係る中間評価結果(その2)【PDF: 978KB】

(1~4、23~27ページ)

安全研究成果報告

プロジェクト終了後に掲載予定