地震動評価手法の信頼性向上に関する研究(令和6年度~令和10年度)

研究概要

研究課題

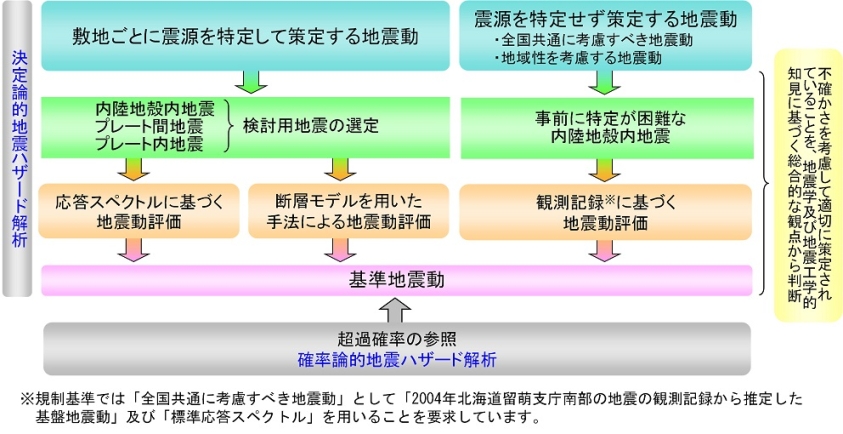

地震に対する原子力安全規制では、原子力施設に作用することが見込まれる地震による揺れ(基準地震動)や地盤への影響を評価することが求められています。基準地震動を策定する際には、科学的見地を考慮しつつ、地震の規模や震源断層の長さ等にある程度の幅(不確かさ)を与えて評価を行いますが(図1)、その不確かさをどのように評価するかが重要な研究課題となっています。

研究項目

本プロジェクトでは、図1に示します、(1)地表に現れていない断層を震源とする地震への備えとして想定する「震源を特定せず策定する地震動」(注1)の評価、(2)敷地に大きな影響を与えることが予想される地震への備えとして想定する「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」(注2)の評価、及び(3)地震の影響に関する様々な不確かさを確率の形で考慮することができる「確率論的地震ハザード評価」(注3)を行う手法の信頼性向上を目的とした研究を行います。

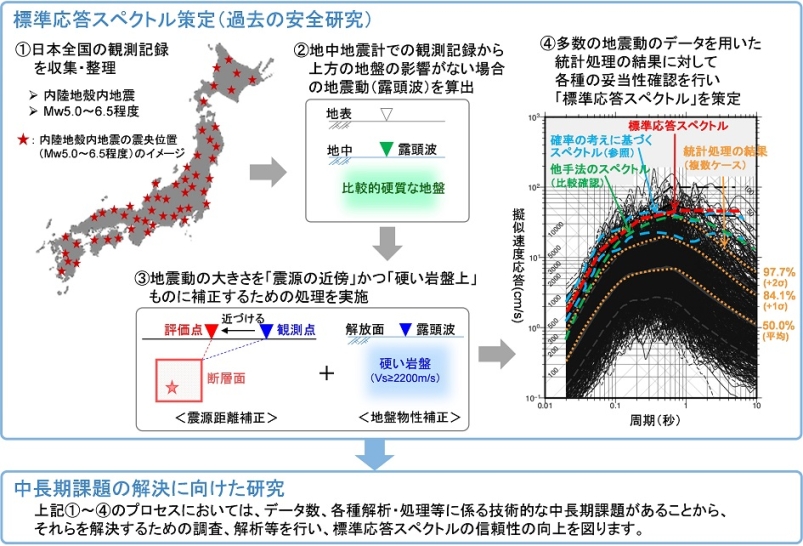

注1(震源を特定せず策定する地震動):震源と活断層を関連づけることが困難な過去の大陸プレートの地殻の内部(内陸地殻内)の地震について、震源近傍における観測記録を収集し、これらを基に各種の不確かさを考慮して敷地の地盤の特性(速度、減衰等)に応じた応答スペクトル(注4)を設定して策定されるものです。この地震動の策定に当たっては、「全国共通に考慮すべき地震動」及び「地域性を考慮する地震動」の2種類を検討の対象とします。

注2(敷地ごとに震源を特定して策定する地震動):内陸地殻内、プレート間及び海洋プレート内で起こる地震について、敷地に大きな影響を与えると予想される地震を検討用の地震として複数選定し、選定した検討用地震ごとに、不確かさを考慮して策定されるものです。この地震動の策定に当たっては、「応答スペクトルに基づく手法」及び「断層モデル(注5)を用いた手法」の2種類の手法を使用します。

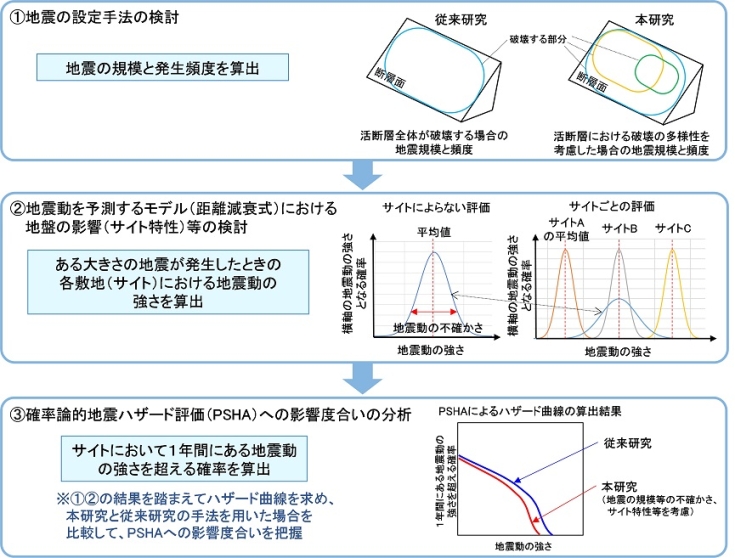

注3(確率論的地震ハザード評価):ある評価地点に影響を与える可能性のある複数の地震について、それらの発生頻度及び地震動の強さに関する不確かさを考慮して、当該評価地点において将来の一定の期間に発生する地震動の強さの確率を解析するものです。

注4(応答スペクトル):応答スペクトルは、様々な固有の周期(揺れやすい周期)を持つ様々な構造物等に対して、地震動がどの程度の揺れの強さ(応答)を生じさせるかを示したものです。応答のタイプには変位・速度・加速度があります。なお、図2(4)に示す擬似速度応答スペクトルは、近似式を用いて加速度応答から速度応答に換算した場合のスペクトルです。

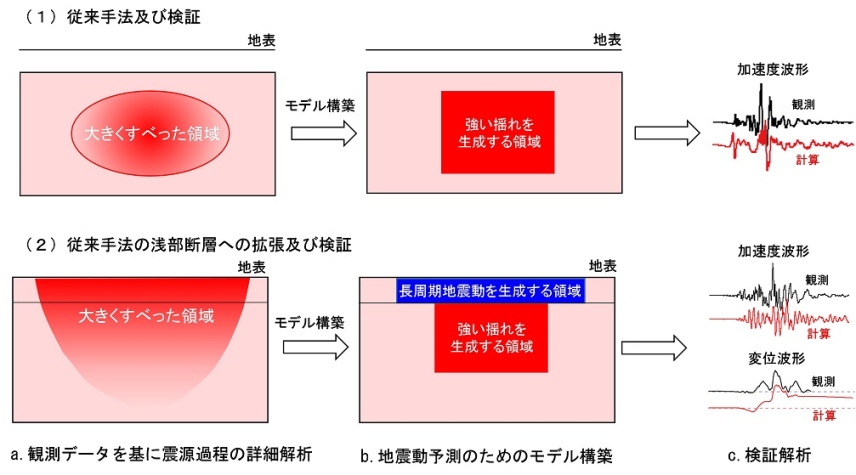

注5(断層モデル):特定の断層の活動により地震が発生した場合にどの程度の揺れ(地震動)が生じるのかを数値計算で求めるために、断層の位置・形状、断層面上でのすべりの量等を設定したものです。

図1 基準地震動の策定フロー

研究内容

(1)「震源を特定せず策定する地震動」について、「全国共通に考慮すべき地震動」の標準応答スペクトル(注6)の信頼性を高めるために、新たな観測記録を追加した解析、最新の知見を踏まえた評価手法の研究等を行います(図2)。また、「地域性を考慮する地震動」について、確率的な考え方も活用して、対象となる観測記録の評価手法の改善を図ります。

注6(標準応答スペクトル):原子力規制委員会が設置した「震源を特定せず策定する地震動に関する検討チーム」において、内陸地殻内で起きた地震の震源近傍の観測記録を多数収集して、補正、統計的処理等を行い、全国共通に考慮すべき「震源を特定せず策定する地震動」の応答スペクトルとして策定したものです。この応答スペクトルは、令和3年4月21日の実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈等の一部改正により、規制に取り入れられました。

図2 震源を特定せず策定する地震動の標準応答スペクトルの信頼性向上

(2)「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」を「断層モデルを用いた手法」により評価する際に設定する地震の断層のパラメータの不確かさの取扱いについて、確率的な考えも取り入れた合理的な方法の提案を目指します(図3)。また、断層の極近傍における地震動の評価について、浅部断層破壊(注7)に着目して、実際に起きた地震を対象とした検証等を行い、信頼性向上を図ります。

注7(浅部断層破壊):内陸地殻内で規模が大きな地震が発生した際に、その震源となる断層の破壊が、地震が発生し得るとされる地層よりも浅い領域(浅部断層)まで伝わることをいいます。

図3 断層モデルを用いた手法の信頼性向上

(3)活断層による地震の規模とその発生の頻度、地盤による地震動の増幅に関する不確かさ等の評価方法を改善し、確率論的地震ハザード評価に与える影響度合いを分析することにより、ハザード評価の信頼性向上を図ります(図4)。

図4 確率論的地震ハザード評価手法の信頼性向上

成果の活用先

これらの研究で得られた成果は、各原子力施設が地震動を適切に想定しているか、審査・検査においてその妥当性を判断する際に、適宜活用されます。

上記のより詳しい内容については、研究計画をご覧ください。

評価

安全研究に係る事前評価結果【PDF:5MB】

(1、24ページ)

安全研究成果報告

プロジェクト終了後に掲載予定