断層の活動性評価手法に関する研究(令和6年度~令和10年度)

研究概要

研究課題

地震に対する原子力安全規制では、原子力施設に作用することが見込まれる地震の揺れ(基準地震動)や地盤への影響を評価することが求められています。これらの評価には、地震を引き起こす断層のうち約12~13万年前以降(明確に判断できない場合には約40万年前以降)に活動したものが対象となることから、断層の活動時期に関する情報が必要です。しかし、その情報を得るための方法について、事例が少なく体系的にまとめられていないこと、先進的な分析手法の有効性についての知見に乏しいこと、断層の活動時期を過去に遡って把握するために必要な火山灰に関する情報が不足していることが大きな課題となっています。

研究項目

本プロジェクトでは、主に(1)鉱物脈法(注1)等を用いた断層活動性評価、(2)断層破砕物質(注2)の物質科学(地球化学)的指標等を用いた断層活動性評価、(3)中期更新世以降(注3)の火山灰年代評価の各手法について研究を行います。

注1(鉱物脈法):断層と鉱物脈との接触関係を解析して、断層の活動と鉱物脈の形成順序や鉱物脈の形成環境等を把握することによって、断層の活動時期を評価する手法です。

注2(断層破砕物質):断層が活動した際に岩石が砕かれたり、すり潰されたりしてできた、岩片や粘土等の総称です。

注3(中期更新世以降):本研究では断層の活動性を評価するために重要な年代幅である最近約40万年間を指しています。

研究内容

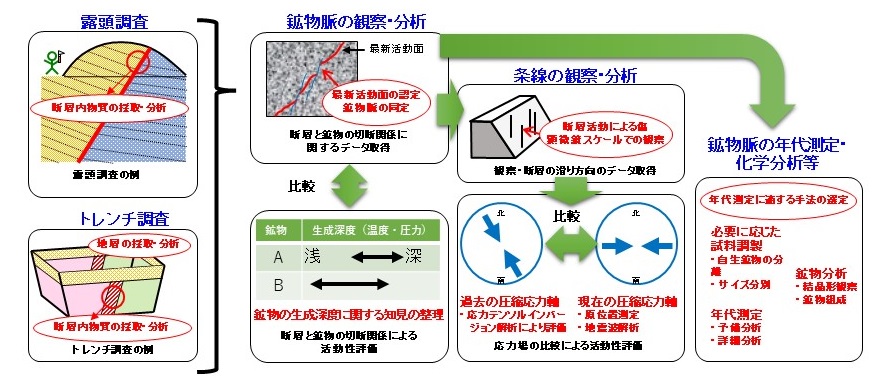

(1)地質の異なる複数の断層を対象として露頭調査、トレンチ調査等を行い、最後に活動した断層面と鉱物脈との接触関係や鉱物脈の形成環境等を相互に比較することで、断層の活動時期と鉱物脈の形成時期の新旧関係を評価します(図1左)。また、断層が活動した際に作用していた力の方向等を求め、その結果と現在の力の状態とを比較することで断層の活動時期に関する補強データとするほか(図1中央)、鉱物脈等の年代測定、化学分析等を実施し、断層の活動時期に対して年代的根拠を示します(図1右)。

図1 鉱物脈法等を用いた断層活動性評価に関する研究の概要

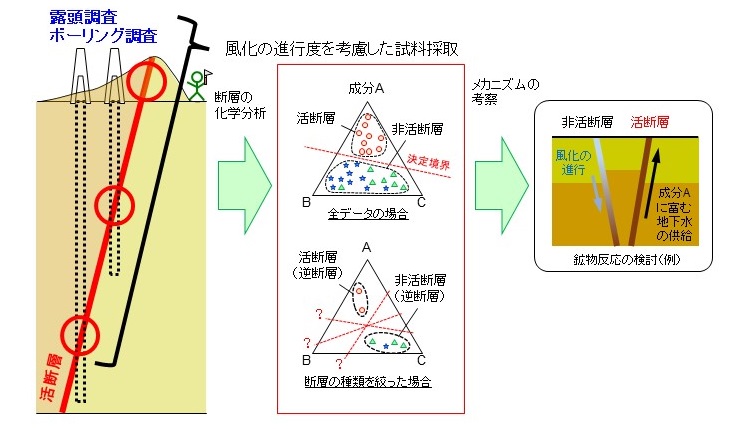

(2)既往研究との比較が可能な花崗岩の分布域で野外調査を通じて断層破砕物質を採取し、その化学組成を分析します(図2左)。得られた化学組成のデータに対して、活断層と非活断層の判別を目的とした複数種の統計解析を行い、入力データ、解析手法等の違いによる判別結果への影響を把握します(図2中央)。さらに、判別結果に応じて、断層破砕物質の化学組成に差異が生じるメカニズムについて体系的な説明を目指します(図2右)。

図2 断層破砕物質の物質科学(地球化学)的指標等を用いた断層活動性評価に関する研究の概要

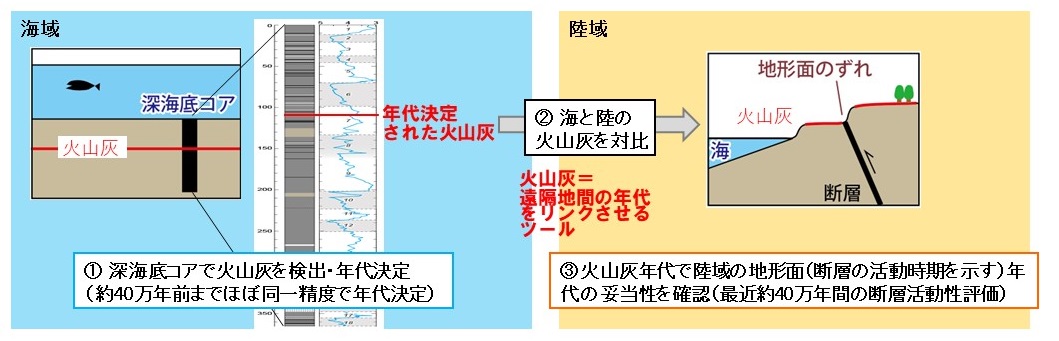

(3)西南日本~中部日本及び周辺海域を対象に、深海底の堆積物を柱状に採取した試料(深海底コア)中に含まれる、最近約40万年間に堆積した火山灰の特徴を明らかにします(図3左)。その上で、火山灰の深度と年代との関係を示す「年代モデル」の信頼性を向上させるための手順を整備し、精度良く年代決定された海域の火山灰と陸域の火山灰を関連付けて、断層が活動した時期を示す地形・地層の年代を評価します(図3右)。

図3 深海底コアを媒介とした海陸に分布する火山灰の関連付け

成果の活用先

これらの研究で得られた成果は、各原子力施設の断層等の活動性が適切に評価されているか、審査においてその妥当性を判断する際に、適宜活用されます。

上記のより詳しい内容については、研究計画をご覧ください。

評価

安全研究に係る事前評価結果【PDF:5MB】

(1、44ページ)

安全研究成果報告

プロジェクト終了後に掲載予定