放射性廃棄物の放射能濃度等の定量評価技術に関する研究(令和3年度~令和6年度)

研究概要

研究課題

原子力施設等における廃棄・廃止措置活動に関係して、効果的かつ効率的な安全規制が求められています。そのためには、クリアランス(※1)の確認のための対象物の放射能濃度、廃棄体(※2)等の安全性の確保、及び、廃止措置活動におけるより危険性の高い活動に関する評価を適切に行うことが求められています。こうした評価に必要な放射能の分析・計測や、廃止措置における危険性の高い活動の定量的な抽出といった、評価結果を定量化することが重要な研究課題となっています。

※1(クリアランス):原子力施設の運転や廃止により発生する廃棄物のうち、放射性物質の濃度が十分に低いものを放射性物質としての規制から外して普通の廃棄物として再利用または処分することをクリアランスといいます。

※2(廃棄体):原子力施設から発生した放射性の廃棄物を埋設処分できるように分別・処理した後に容器に固型化又は容器に収納したものを廃棄体といいます。

研究項目

本プロジェクトは、(1)クリアランスの確認、(2)廃棄体等の安全性確認、(3)廃止措置における危険性の高い活動の評価の3つのテーマについて研究を行っています。また、本研究を通じて基盤的に必要とされる放射線計測や同位体分析に関する技術基盤の維持・構築も共同研究を活用しながら進めています。

研究内容

(1)クリアランスの確認

組成・形状が複雑な物質に対してクリアランスの確認を行う場合、その物質の放射能濃度の値を不確かさとともに定量的に導出する方法について、放射線イメージング、放射線シミュレーションなどの放射線計測に関係する技術を用いて研究を行っています(図1)。また、得られた放射能濃度評価値の信頼性を確保するための技術、制度等について関係する計測・校正に関する研究機関等と連携して調査・研究を行っています。

図1 缶状の容器にケーブルが収納された場合の内部構造をCT技術を用いて3次元的に求めた例

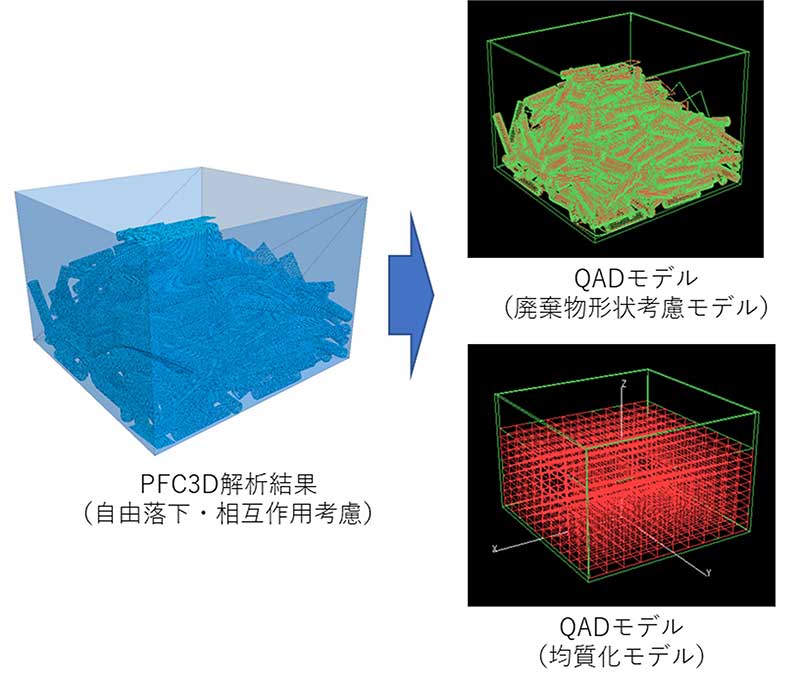

(2)廃棄体等の安全性確認

原子力施設からの放射性廃棄物に含まれる微量元素や核種の化学種に応じた移行挙動の違いが被ばく線量評価に与える影響について、化学分析技術を適用した研究を行っています。また、放射性廃棄物が容器に収納された状態でその放射能濃度が適切に評価されていることを確認するために必要な条件を洗い出す研究を計算機シミュレーション技術により行っています(図2)。

図2 角形容器内に廃棄物がどのように収納されるかをシミュレーション計算で求めた例

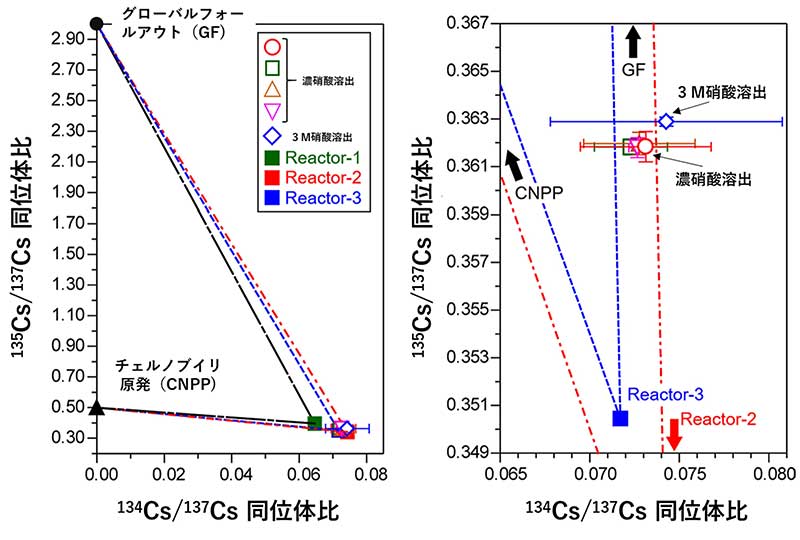

(3)廃止措置における危険性の高い活動の評価

原子力施設等の廃止措置中に原子力規制庁が行う検査において、どのような活動に注目すべきかを評価するために、様々な視点から危険性の高い活動を定量的に抽出するための手段を工学的な事象の解析を通して研究しています(図3)。

図3 廃止措置活動に関連して、フォールアウトにより汚染された土壌に含まれる放射性セシウムの同位体比について、異なる酸強度で抽出したセシウムの測定値を福島第一原子力発電所1、2及び3号機の燃料成分に相当する計算値、グローバルフォールアウト及びチェルノブイリ原発事故の値と比較した例(右図は左図の拡大図)(原子爆弾、核実験及び原子力関連施設事故を原因として降下してくる核分裂生成物をフォールアウトと呼び、1950年代から60年代前半にかけて行われた大気圏内核実験により地球全体に拡散した放射性降下物をグローバルフォールアウトと呼びます。)(https://doi.org/10.1007/s10967-021-07760-6)

成果の活用先

これらの研究を通じて得られた成果は、原子力施設等における廃棄・廃止措置活動が適切に行われることに関する審査・検査活動の中で活用されます。

上記のより詳しい内容については、研究計画をご覧ください。

評価

安全研究に係る事前評価結果【PDF:1.2MB】

(1、18~20ページ)

安全研究成果報告

プロジェクト終了後に掲載予定