地震荷重を受ける容器・配管溶接部の損傷形態等に関する研究(令和7年度~令和10年度)

研究概要

研究課題

定期事業者検査や規制基準適合性審査での規則への適合性の確認は、常に最新の科学的・技術的知見に基づいて行う必要があります。そのため、地震や津波等の外部事象が原子力施設や設備へ与える影響評価手法の信頼性向上を図り、規則・解釈や審査・検査ガイドの改正の要否判断、個々の審査での技術的判断及び民間規格の技術的妥当性の確認に資する知見を蓄積することが重要です。

新たな原子力規制検査が施行され、原子炉施設内の設備の故障で発生する事故及びトラブル等の内部事象を対象としたリスク情報の活用が開始されました。しかしながら、自然災害に関する日本の地域特性を勘案すると、今後は外部事象を対象としたリスク情報を活用する必要があります。

研究項目

本研究プロジェクトは、地震や津波等の外部事象が原子力施設や設備へ与える影響評価手法の信頼性を向上するとともに、外部事象を対象としたリスク情報の評価に資することを目的に、(1)地震荷重を受ける容器・配管溶接部の損傷形態、(2)地震時の設備の同時損傷確率の算定手法、(3)黒津波の発生可能性評価及び影響評価、(4)既往の設備の耐震試験で観察される損傷モードとは異なる衝撃振動による損傷モードに係る技術的知見を拡充します。

研究内容

(1)地震荷重を受ける容器・配管溶接部の損傷形態に関する研究

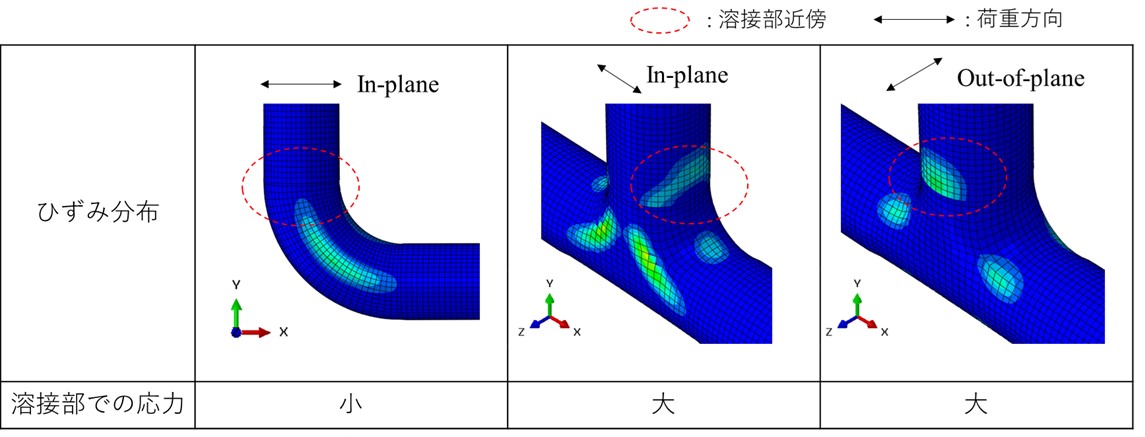

原子力施設の容器や配管の溶接部には、運転期間中、地震荷重を含む様々な荷重がかかるため、非破壊検査(注1)を行い、損傷を引き起こすような亀裂が無いことが確認されます。しかし、非破壊検査を行うと、検査員が放射線にさらされる恐れがあることから、検査員の被ばく線量を低減するため、現在、国内では検査内容の見直しが検討されています。そのため、本研究では地震時に容器・配管の溶接部が受ける荷重を調べ(図1)、その損傷メカニズムを分析します。また、分析した結果から、検査内容と溶接部の損傷確率との関係を分析し、検査内容の妥当性を判断するための技術的知見を拡充します。

注1(非破壊検査):対象物を破壊せずに、きずの有無・その存在位置・大きさ・形状・分布状態などを調べる検査技術のこと。

図1 既往研究における配管のFEM解析の例

(2)地震時の設備の同時損傷確率の算定手法に関する研究

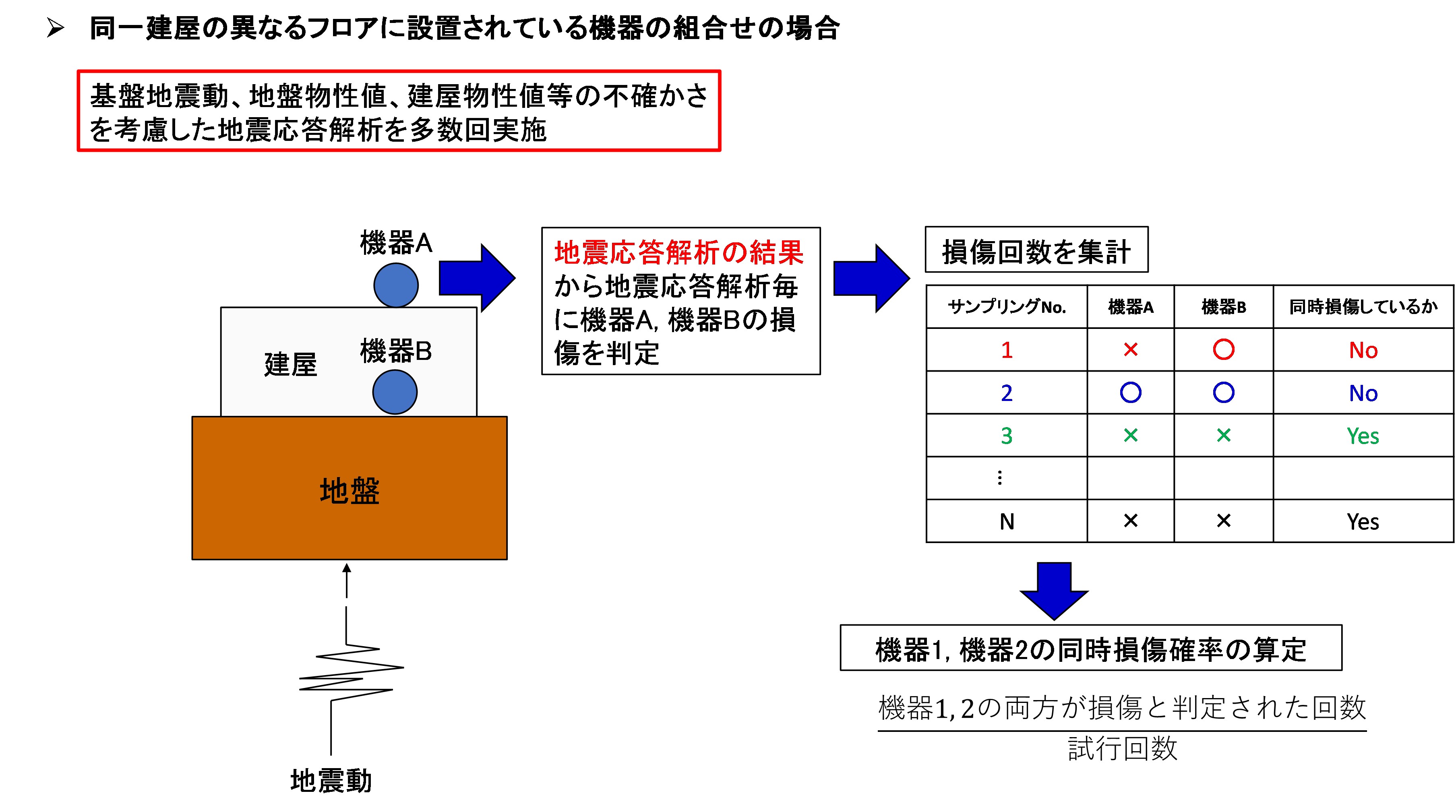

地震時において特有な現象として、建屋内に設置される設備には同時に地震動が入力されることから、それらが同時に損傷する可能性を考慮することが重要です。そのため、地震時の設備の同時損傷確率を算定するための手法を提案し(図2)、その実施手順やパラメータの設定方法を取りまとめ、原子力規制検査で用いる地震PRA(注2)の信頼性向上を図ります。

注2(地震PRA):対象サイトで想定される地震の規模・発生確率及び地震が発生した時の建屋・構築物、設備の損傷確率を評価し、これらの評価結果から炉心が損傷する頻度等のリスクを体系的に評価すること。

図2 提案する地震時の設備の同時損傷確率算定の流れ

(3)黒津波の発生可能性評価及び影響評価に関する研究

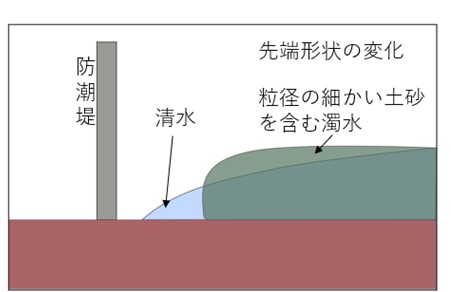

東北地方太平洋沖地震では、粒径の細かい土砂等が多く混入した津波(以下「黒津波」という。)が発生しました。黒津波の特性は清水とは異なり、沿岸に設置された防潮堤に黒津波が作用した場合には、その波形形状に変化が生じ(図3)、密度の増加以上に波圧が増加する可能性が指摘されています。そのため、黒津波の発生可能性や黒津波の特性を考慮した津波波圧の評価方法を提案し、防潮堤の耐津波設計に係る技術的知見を拡充します。

図3 黒津波の波形形状の概念図

(4)既往の設備の耐震試験で観察される損傷モードとは異なる衝撃振動による損傷モードに関する研究

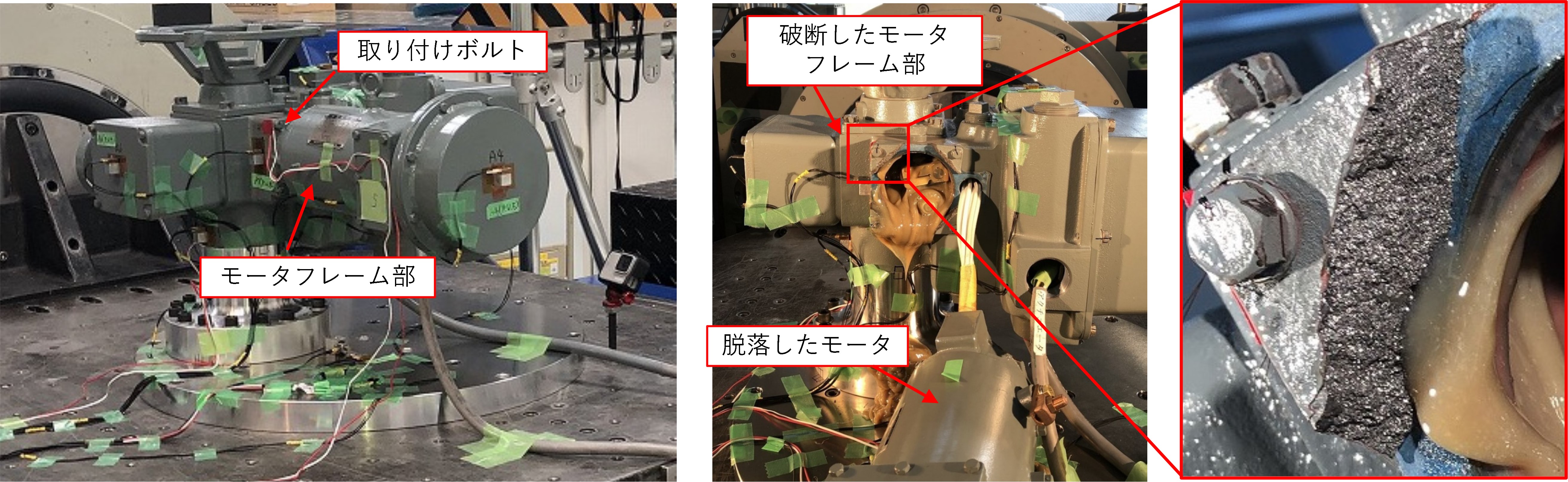

令和6年度までに実施してきた電動弁駆動部等の設備の衝撃加振試験では、既往の設備の耐震試験で観察される損傷モード(注3)とは異なる、衝撃振動による損傷モード(注4)(図4)が観察されました。そのため、この衝撃振動による損傷モードの発生原因を明らかにし、大型航空機の衝突に対する設備の安全評価に係る技術的知見を拡充します。

- 注3(既往の設備の耐震試験で観察される損傷モード):モータフレーム部取り付けボルトの損傷

- 注4(衝撃振動による損傷モード):モータフレーム部フランジの破断

図4 電動弁モータフレーム部のフランジ破断状況

成果の活用先

(1)~(4)で得られた技術的知見は、学術論文等として取りまとめるとともに、規則・解釈や審査・検査ガイドの改正の要否判断、個々の審査での技術的判断及び民間規格の技術的妥当性の確認に活用されます。また、外部事象を対象としたリスク情報の評価に活用されます。

上記のより詳しい内容については、研究計画をご覧ください。

評価

安全研究に係る事前評価結果【PDF:13MB】

(1、4、28~31ページ)

安全研究成果報告

プロジェクト終了後に掲載予定