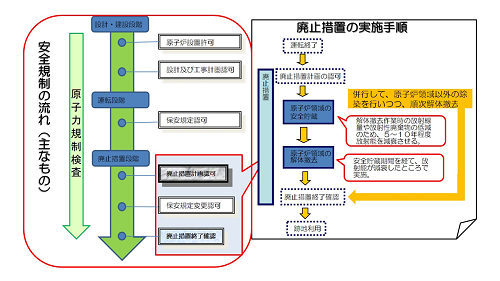

廃止措置段階の安全規制 概要

廃止措置段階の安全規制としては、まず廃止措置計画の認可が行われます。原子炉設置者は原子炉を廃止しようとする際、原子炉施設の解体、またその保有する核燃料物質を譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によって汚染された物の廃棄、その他の原子力規制委員会規則で定める措置(廃止措置)を講じなければなりません。そのため、原子炉設置者は、あらかじめ、廃止措置に関する計画(廃止措置計画)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければなりません。

原子力規制委員会は、廃止措置計画が規則で定める基準に適合しているかどうかを審査し、認可を行います。また、認可を受けた廃止措置計画を変更するとき(軽微な変更を除く)も、認可を受けなければなりません。さらに、廃止措置計画に従わずに廃止措置を講じた事業者に対し、災害を防止するために必要な措置を命ずることとしています。

事業者は、廃止措置が終了したときは、その結果が規則で定める基準に適合しているかどうか確認を受けなければなりません。事業者が原子力規制委員会の終了確認を受けたとき、当該原子炉の許可は、その効力を失い、原子炉等規制法適用外となります。

廃止措置段階の実施手順

現在運転中の原子力発電所も、いずれは運転を終了しなければなりません。運転を終了した原子力発電所は次のように解体撤去され、跡地は再利用されることになります。

現在、廃止措置段階の原子力発電所には、日本原子力発電(株)の東海発電所、日本原子力研究開発機構の原子炉廃止措置研究開発センター(通称「ふげん」)、中部電力(株)の浜岡原子力発電所1号機、2号機などがあります。(詳しくは下記リンクページへ。)

廃止措置中の安全確保の考え方

原子炉の運転中に安全確保のために要求される主な機能は、「止める」、「冷やす」、「閉じ込める」であるのに対し、廃止措置段階においては、施設内の放射性物質の「閉じ込め」や放射線の遮へいが安全確保のため要求される主な機能となります。具体的には、

- (1)解体中における保安のために必要な原子炉施設の適切な維持管理の方法

- (2)一般公衆及び放射線業務従事者の放射線被ばくの低減策

- (3)放射性廃棄物の処理等の方法

が適切なものであるか、廃止措置計画の認可の際に確認します。

- 日本原子力発電(株)東海発電所の例

- 廃止措置実施中の一般公衆の被ばくは、最大限に見積もっても約11マイクロシーベルト/年と評価。これは法令に定められた限度1000マイクロシーベルト/年の90分の1程度。

廃止措置計画の認可の適合性審査

法令において、廃止措置計画の認可基準は以下のとおり規定されています。

- 廃止措置計画に係る発電用原子炉の炉心から使用済燃料が取り出されていること

(実用炉規則第119条1号) - 核燃料物質の管理及び譲渡しが適切なものであること

(実用炉規則第119条2号) - 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の管理、処理及び廃棄が適切なものであること

(実用炉規則第119条3号) - 廃止措置の実施が核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上適切なものであること

(実用炉規則第119条4号)

国は、事業者から申請された廃止措置計画認可申請書について、上記の基準に適合していることを適合性審査において確認します。

なお、原子力発電所の廃止措置は通常長期間に及び、将来実施する個々の工事の安全性等の詳細を当初の申請時にすべて定めることが決して合理的ではない場合もあり得ます。

よって、事業者はそれらの詳細について、その工事に着手される前までに改めて定め、廃止措置計画の変更認可をその都度受けることとなります。