原子力プラントの熱流動最適評価に関する安全研究(令和元年度~令和4年度)

研究概要

研究課題

近年、国内外の軽水炉事故解析において、従来の保守的な解析から現実的な挙動を評価できる最適評価コードによる解析へとシフトしつつあります。日本においては、熱流動(炉心損傷前)分野では、炉心損傷防止対策の有効性評価の審査に最適評価コードが適用される他、事業者が自主的な対応として行う評価の中で最適評価コードの適用事例が増えており、それらの事業者による評価結果の妥当性・信頼性を国がどのように評価するかが重要な研究課題となっています。

研究項目

最適評価コードを用いて適切に評価をするためには、(1)事故時の重要現象を適切に評価するモデル、(2)最適評価コードの検証及び妥当性確認、(3)不確かさを考慮した評価手法、が必要となります。本プロジェクトでは、これらテーマに対して実験及び解析により研究を行います。

研究内容

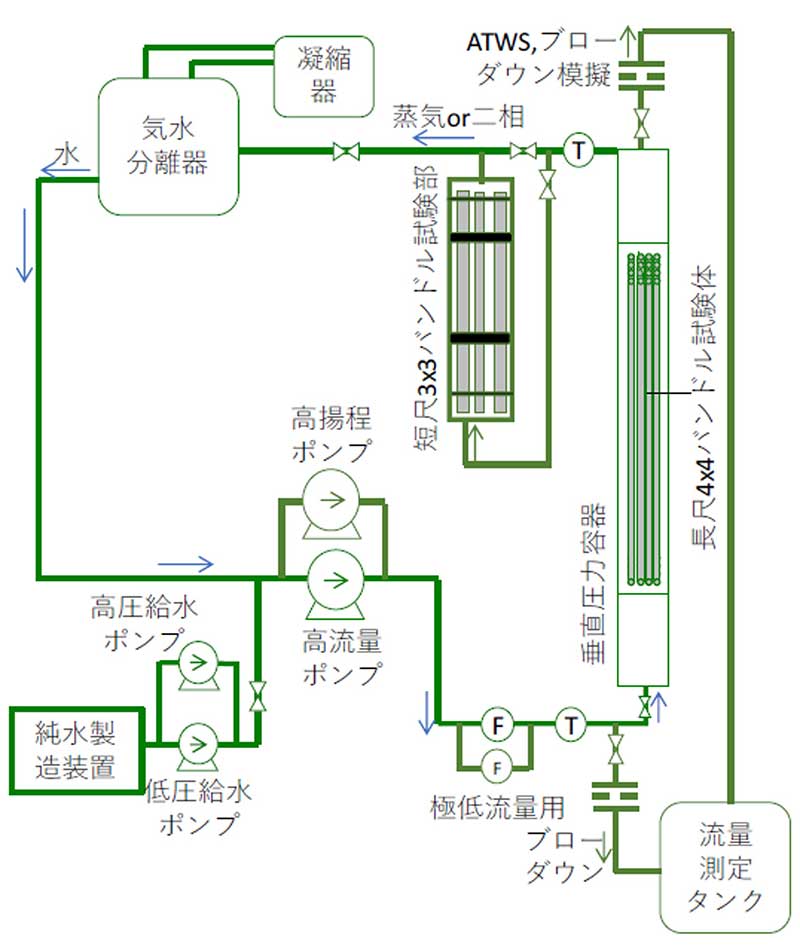

(1)では、事故時の重要現象の中から知見が不十分な現象(沸騰状態の変化による燃料棒表面の液膜の消失・再生成など)を特定し、熱流動実験(図1)を実施して実験データを取得します。また、国際プロジェクトに参画して、国際的に関心の高いテーマについて情報収集を行いながら実験データを入手します。それら実験データを用いて現象の理解を深めるとともに、既存モデルの妥当性確認や新たな評価モデルの開発に活用します。

図1 高圧熱流動実験ループHIDRAを用いた実験的知見の蓄積

図は「平成28年度原子力施設等防災対策等委託費(軽水炉の事故時熱流動調査)事業に関する報告書」(JAEA、平成29年3月)から抜粋

(2)では、最適評価コードとそのインプットデータの整備を行いながら、最適評価コードの検証及び妥当性確認(V&V)についての系統的な方法論を調査し、最適評価コードのV&Vを実践します。

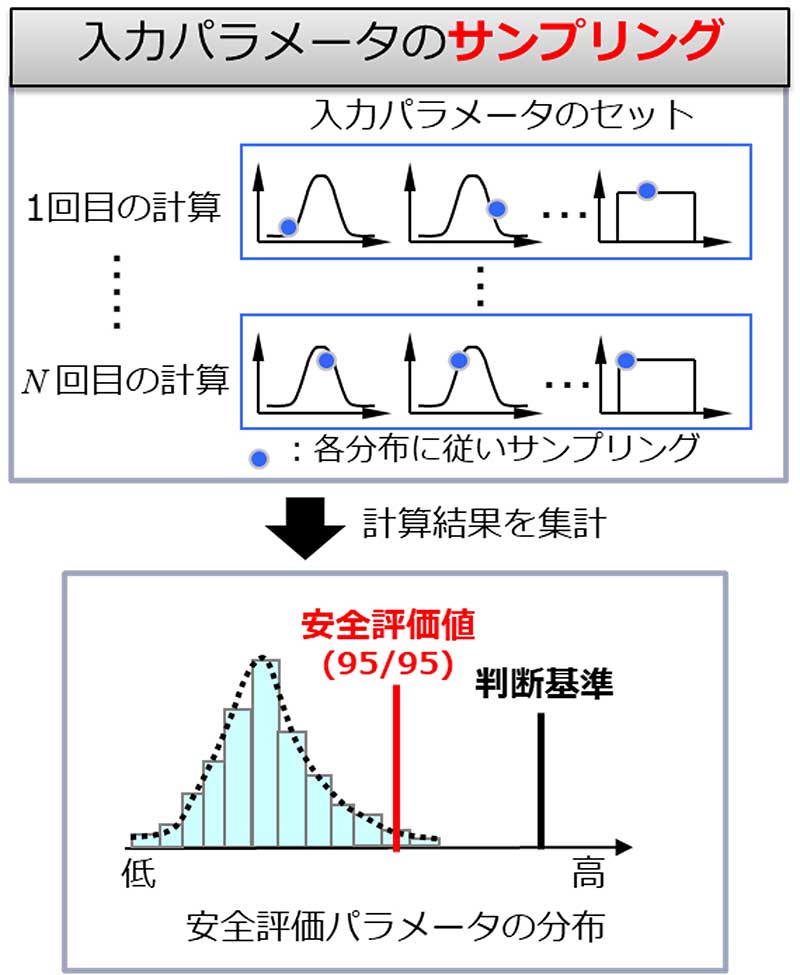

(3)では、米国等の規制で採用されている不確かさを考慮した最適評価(BEPU)手法(図2)について調査するとともに、BEPU手法を用いて設計基準事象を解析し安全評価パラメータを算出する中で課題抽出を行います。

図2 BEPU手法の規制課題を検討するために実際に適用した評価手法の例

成果の活用先

これらの研究で得られた成果は、最適評価コードを用いた事業者解析の妥当性を確認する中で適宜活用されます。

上記のより詳しい内容については、研究計画をご覧ください。

研究計画

令和4年度安全研究計画【PDF:15.4MB】

(74~78ページ)

評価

- 安全研究に係る事前評価結果【PDF:14.9MB】

(1、4~5ページ) - 安全研究に係る事後評価結果【PDF:1MB】

(1~5、46~63ページ)